【緯來新聞網】近來台灣娛樂圈掀起一場「閃兵風暴」,多位藝人被指涉嫌偽造病歷、逃避兵役,讓這個原本看似「過時」的話題再度成為全民焦點,而網路上則湧現兩種極端聲音,一派痛批「身為公眾人物卻逃避義務」,另一派則反問「這套制度本身是否早已失去意義?」無論你站在哪一方,這場風波都揭開了一個共同問題,「當兵」不只是法律義務,更是一種社會想像的責任、代價與恐懼。 而電影,早就為我們拍下了這些矛盾,以下3部軍旅題材經典電影,或許能讓我們在罵聲與爭議之外,看見「當兵」更複雜的樣貌。

電影《金甲部隊》是世界名導演史丹利.庫柏力克的經典名作之一。(圖/翻攝自臉書)

《金甲部隊》(Full Metal Jacket,1987)

電影《金甲部隊》是世界名導演史丹利.庫柏力克的經典名作之一,以美軍越戰為背景,電影前半教官以言語暴力與體能壓榨將人性一層層剝去,新兵也因為痛苦的訓練崩潰;後半則是這些「被製造成戰士」的青年在戰場上學會殺戮,也學會麻木。《金甲部隊》不只是戰爭片,它在問一個深層的問題:當兵的代價,是不是變成制度想要你成為的那個人?

電影上映後在全球引發廣大討論,不僅重新定義了「反戰電影」的語言,也對當時的年輕世代產生深遠影響。對照今天的閃兵事件,那些選擇「不去」的人,或許並非全然懦弱;他們逃避的,也可能是被體制改造的恐懼。

《鍋蓋頭》(Jarhead,2005)

由《美國心玫瑰情》導演山姆.曼德斯執導,傑克.賈倫霍與傑米.福克斯主演,改編自美國海軍陸戰隊士兵安東尼.史沃福的同名回憶錄。1990年夏天,年僅20歲的史沃福被派往沙烏地阿拉伯參與波灣戰爭,經歷了嚴苛訓練與漫長等待後,發現真正的戰場並非在槍林彈雨中,而是在心裡。

電影延續他在暢銷書中以幽默而殘酷的筆觸寫下的真實經驗,一群年輕士兵滿懷熱血地被送進沙漠,卻在戰爭尚未開始前,便被無止盡的焦躁與無聊掏空。他們拿防毒面罩打球、賭毒蠍、喝醉度過聖誕夜,只為填補時間的虛無;他們彼此爭吵、抱怨、又在絕望裡建立起唯一真實的友情與戰友的愛。

《鍋蓋頭》並不歌頌英雄,而是揭露當代戰爭的荒謬,士兵被訓練成殺手,卻從未有機會開槍;被教育要保家衛國,卻連敵人都沒見過。導演用壓抑、克制的鏡頭語言,拍出一種沒有槍聲的戰爭,讓觀眾看到「等待」如何一點一滴摧毀人心。這部電影延續了《金甲部隊》的精神,但更貼近九零年代之後那種對「義務與榮耀」的空洞感,當服從失去意義,士兵只剩下制服與孤寂。

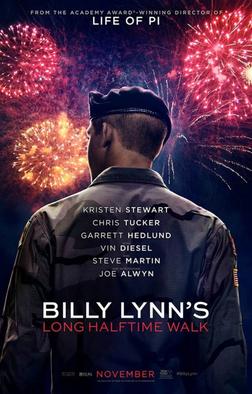

《比利林恩的中場戰事》是名導演李安用120幀高格率拍攝的電影。(圖/翻攝自臉書)

《比利林恩的中場戰事》(Billy Lynn’s Long Halftime Walk,2016)

台灣名導演李安用120幀高格率拍攝,這部電影是影史上首次採用 4K解析度、3D格式 與 每秒120幀 (120fps) 的「未來3D」規格進行拍攝,旨在為觀眾帶來前所未有的沉浸式觀影體驗。 故事講述年僅19歲的士兵比利林恩,在伊拉克戰場被媒體拍成英雄後,與戰友被帶回美國進行「巡迴致敬秀」。在一場職業美式足球賽的中場表演中,他們被群眾歡呼、媒體追逐,卻在煙火與巨螢幕的幻象裡,看見自己與戰友的創傷被消費。

《比利林恩的中場戰事》是「戰爭的後設電影」,揭穿了英雄光環的虛偽。 李安用極近距離的影像讓觀眾看清楚榮耀背後,是恐懼、創傷與被利用的肉身。比利在現場的每一次微笑,都是在壓抑戰場記憶;那場熱鬧的中場秀,其實是整部片最安靜的控訴。

從《金甲部隊》的「被訓練」、到《鍋蓋頭》的「被閒置」、再到《比利林恩的中場戰事》的「被消費」,3部電影共同講了一件事:當兵這件事,從來不只是戰爭,而是一種身份的剝奪與重建。讓人重新思考「服役」的意義,在服從、等待與被歌頌之間,人還剩下多少選擇?

在今天的台灣,當兵不再只是青春的必經儀式,而是一面鏡子。有人選擇逃避,有人選擇承擔,但電影提醒我們,「無論你穿不穿那套軍服,都得面對自己的戰場」。