【緯來新聞網】疾管署本月19日通報2起出生不到10天的新生兒腸病毒重症個案,2人皆疑似因家庭內傳染,感染伊科病毒11型,導致敗血症、肝功能異常及血小板低下等併發症,目前仍在加護病房接受治療。疾管署也說明伊科病毒預防措施和發病症狀,提醒家長們多加留意。

伊科病毒屬於腸病毒的一種。(圖/疾管署提供)

防疫醫師林詠青指出,來自中部的男嬰於7月底誕生,出生後因新生兒黃疸留院觀察。返家次日出現食慾變差、心跳加快與血氧偏低等症狀,後緊急轉院。經檢查發現其肝酵素與膽紅素異常上升、凝血功能失常、血小板顯著下降,研判為新生兒敗血症。進一步病毒檢測確認為伊科病毒11型引起的重症。

調查顯示,男嬰的母親在臨盆前曾出現上呼吸道不適,父親在陪產當天也發燒,雖診所人員未有症狀,仍不排除父母為主要感染源。

至於來自南部的5日大女嬰,出生前其母曾出現發燒及喉嚨痛等症狀,導致女嬰一出生即被安置於新生兒觀察室。返家後出現嗜睡、活動力減弱與食慾下降,且伴隨黃疸表現。後續送醫檢查,病況與男嬰相似,也確診為伊科病毒11型所引起的重症。

伊科病毒屬於腸病毒的一種。(圖/疾管署提供)

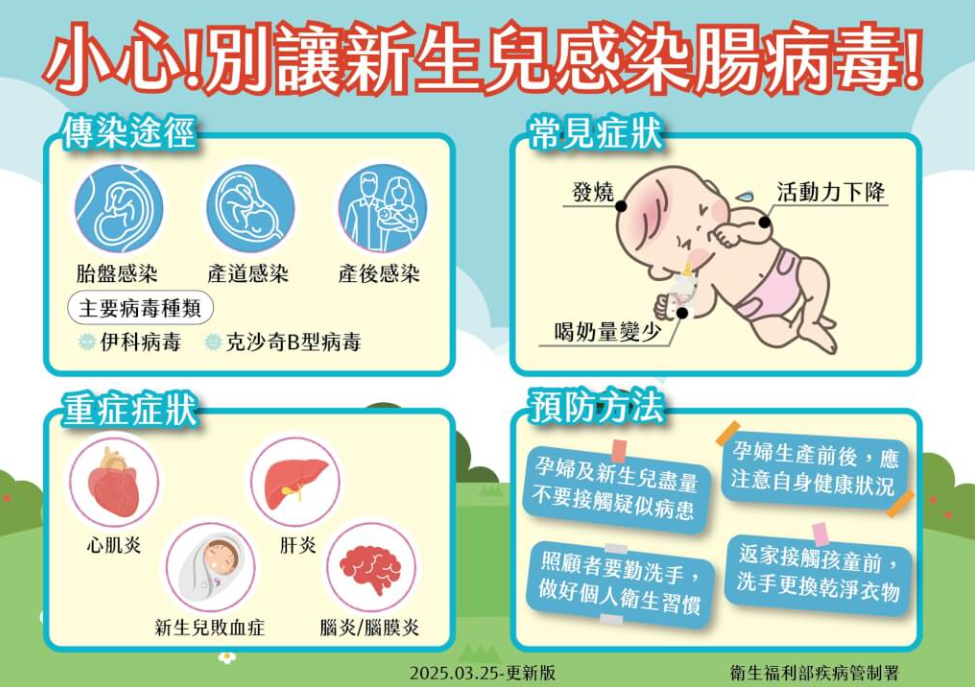

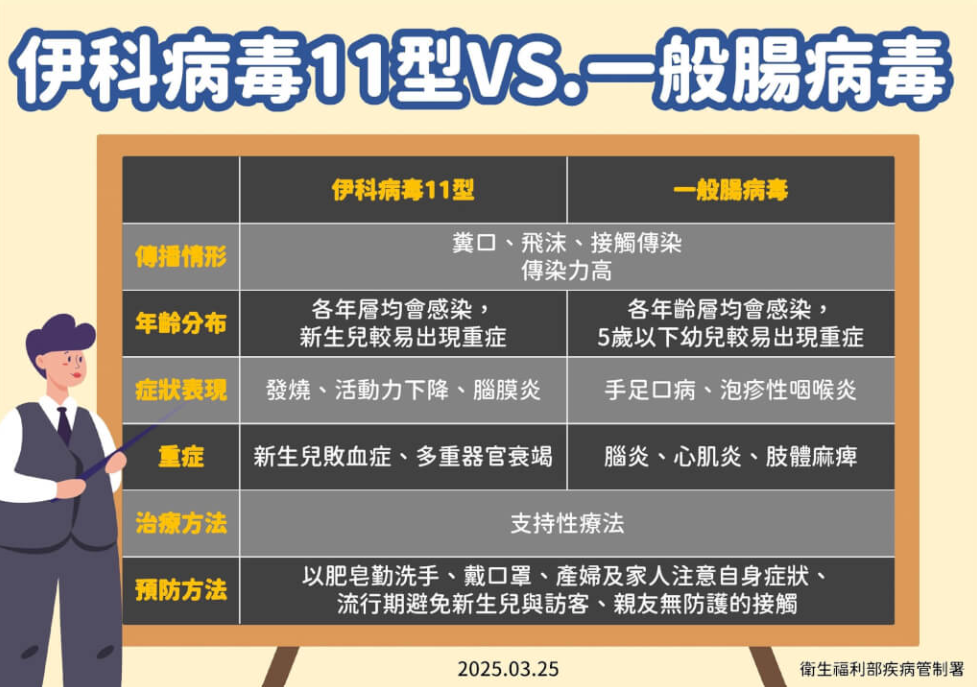

根據衛福部疾管署公告,伊科病毒屬於腸病毒的一種,主要威脅新生兒,嚴重時可引發心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症等,可能致命。

感染腸病毒痊癒之後,只會對這次感染的型別產生免疫,所以一生中可能會得好幾次腸病毒。腸病毒感染並不是幼兒的專利,大人也會得腸病毒,只是大多症狀比較輕微,與一般感冒不易區分。

疾管署已完成「新生兒腸病毒臨床處置建議」包含

(1)宣導孕婦在生產前應加強防護措施,避免產前感染。

(2)詢問母親分娩前14天及同住家人(含幼兒)是否出現疑似腸病毒感染症狀,以及早進行新生兒處置。

(3)加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數、凝血功能等,並納入電解質失衡和腎上腺出血。

(4)針對新生兒、未滿三個月具高風險因子(如早產等)之嬰兒,授乳母親若疑似感染腸病毒,建議就醫與醫師討論最佳哺乳方案,可考慮暫緩哺餵母乳,過程中協助母親維持泌乳,待疾病康復後可恢復母乳哺育。

疾管署指出,近期社區腸病毒以伊科病毒11型為主,且有上升趨勢,提醒孕婦及有嬰幼兒的家庭加強手部與環境衛生,避免帶孩童進入人多擁擠場所,並教導幼童養成良好衛生習慣,如出現症狀應避免接觸孕婦與新生兒。

另外,疾管署警告,新生兒感染腸病毒恐導致重症甚至危及生命,若出現嗜睡、意識模糊、手腳無力、抽搐、持續嘔吐或呼吸急促等重症前兆,應立即送醫,5歲以下幼兒為高風險族群,需特別留意。